- VIH/Sida

- Orphelins du sida, orphelins et enfants vulnérables (OEV)

- Associations, Mobilisations

- Et en Afrique, on dit quoi ?

- Adoption internationale et nationale

- Psychologie géopolitique

- Justice internationale

- Zone Franche

- COVID-19

- Act Up Paris (49/289)

- Action militante (32/289)

- Activisme (73/289)

- Adoption (82/289)

- Afrique (161/289)

- Afrique du Sud (73/289)

- Alimentation, Faim (48/289)

- ARV (203/289)

- Associations, mobilisation communautaire (65/289)

- Bénin (13/289)

- Big Pharma (16/289)

- Botswana (9/289)

- Brevet (83/289)

- Burkina (18/289)

- Burundi (30/289)

- Cameroun (47/289)

- Centrafrique (23/289)

- Changements climatiques (10/289)

- Colonialisme, racisme (19/289)

- Conférence (118/289)

- Congo Brazzaville (24/289)

- Côte d’Ivoire (263/289)

- COVID-19 (13/289)

- CPI (48/289)

- CSAS (32/289)

- Dekens (29/289)

- Dépistage (19/289)

- Discrimination, Stigmatisation (131/289)

- Document (145/289)

- Documentaire (9/289)

- Droit (20/289)

- Droits humains (22/289)

- Enfants des rues (21/289)

- Enfants maltraités (10/289)

- Enfants soldats (68/289)

- Ethiopie (12/289)

- Ethnopsy (15/289)

- EVVIH (55/289)

- Film (22/289)

- Fonds mondial (48/289)

- Françafrique (39/289)

- France (289/289)

- Gabon (12/289)

- Génériques (59/289)

- Genre (22/289)

- Guerre, violences collectives (149/289)

- Guinée (12/289)

- Haïti (15/289)

- Handicap (10/289)

- Histoire (49/289)

- Homosexualité, Homophobie (44/289)

- Humanitaire (47/289)

- Inde (34/289)

- JAIV (10/289)

- Jeunesse (21/289)

- Justice (65/289)

- Kenya (35/289)

- Liberia (25/289)

- Livre (62/289)

- Lois transmission intentionnelle (24/289)

- Malawi (11/289)

- Mali (21/289)

- Médecine (62/289)

- Médicament, Traitements (142/289)

- Memory box, travail de mémoire (11/289)

- Migrations - immigration, émigration (67/289)

- Milices (34/289)

- Minorités culturelles (15/289)

- Modalités d’accueil des OEV (58/289)

- MSF (54/289)

- Nigeria (27/289)

- OEV (269/289)

- OMD (26/289)

- ONU (58/289)

- ONUSIDA (44/289)

- Orphelin (112/289)

- Ouganda (29/289)

- Photographie (27/289)

- Pillage des ressources (77/289)

- Politiques (120/289)

- Prévention, réduction des risques (131/289)

- Prisons (22/289)

- Psy (119/289)

- PTME (12/289)

- PVVIH (111/289)

- RDC (104/289)

- Rwanda (23/289)

- Santé publique (59/289)

- Scolarisation (9/289)

- Sénégal (13/289)

- Sérophobie (19/289)

- SIDA (29/289)

- Sierra Leone (13/289)

- Somalie (12/289)

- Sorcellerie (19/289)

- Tchad (10/289)

- Togo (15/289)

- Torture (17/289)

- Travail (21/289)

- Unitaid (26/289)

- Vidéo (23/289)

- VIH (154/289)

- Zambie (12/289)

- Zimbabwe (21/289)

Pauvreté, immigration, assistanat, fraude... : cassons les idées reçuesLes idées fausses, ça suffit !Mots-Clés

|

|

ATD Quart Monde - Avril 2012 - Nous vous invitons à déconstruire des préjugés et des stéréotypes répandus sur la pauvreté et les pauvres, afin que ceux-ci cessent d’être les boucs émissaires des maux de nos sociétés et qu’ils deviennent au contraire des partenaires à part entière dans la construction d’un monde plus juste. Voici quelques-unes de ces idées reçues. Diffusez-les autour de vous, réagissez, participez au débat. Pour cela, télécharger le pdf en bas de document : 4 pages d’arguments ! Travail réalisé par ATD Quart Monde et la MRIE, Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion en Rhône-Alpes. 1) Sur la pauvreté en général« Les pauvres coûtent cher à la société » Oui, et plus que l’on ne pense (et ils rapportent aussi !). Mais éradiquer la misère reviendrait moins cher. Dans certains domaines comme l’éducation, les personnes en situation de pauvreté coûtent moins cher que les autres, car beaucoup s’arrêtent à 16 ans ou même avant et bien peu font des études supérieures. Ce sont de mauvaises économies, mais bien réelles. Mais, globalement, la pauvreté représente un coût pour la collectivité, composé de coûts directs (aides sociales, programmes de lutte contre la pauvreté…) et indirects (manque à gagner sur la consommation, les recettes fiscales, conséquences de la pauvreté sur la santé…). « Le coût total de la pauvreté est plus élevé que ne le pensent un grand nombre de personnes, écrit le Conseil national du bien-être social canadien dans son rapport Le sens des sous pour résoudre la pauvreté (novembre 2011). Les coûts et les conséquences de la pauvreté sont beaucoup plus importants que les dépenses directes effectuées à l’égard des programmes de lutte contre la pauvreté. Nous voyons quel est le coût total lorsque les coûts indirects et les coûts pour la société sont pris en compte. L’écart de pauvreté enregistré au Canada en 2007 — c’est‐à‐dire le montant qu’il aurait fallu pour que tout le monde puisse être juste au‐dessus du seuil de pauvreté — était de 12,3 milliards de dollars. Or, le coût total de la pauvreté cette année‐là était au moins deux fois plus élevé selon les estimations les plus prudentes. La grande conclusion qui se dégage d’études menées au Canada et dans d’autres pays, c’est que le fait d’investir dans l’élimination de la pauvreté engendre moins de coûts que si on la laisse persister. » Ce rapport cite également l’étude « The Economics of Poverty : How Investments to Eliminate Poverty Benefit All Americans » effectuée en 2006 par Oppenheim et MacGregor, qui révèle qu’un investissement visant à éliminer la pauvreté aux États‐Unis permettrait d’accroître les ressources de chaque ménage américain de plus de 18 000 $ annuels. Selon cette étude, si l’on versait à chaque ménage confronté à la pauvreté de quoi atteindre un niveau minimal de revenu moyen – soit au total 397 milliards de dollars chaque année –, cela permettrait d’économiser presque quatre fois ce coût – un rapport avantages‐coûts de 3,75 pour 1. 2) Sur les minima sociaux« La France distribue des minima sociaux élevés. » Faux. La France est dans la moyenne européenne. En France, le montant des minima sociaux pour une famille de deux enfants s’élève à 72% du seuil de pauvreté à 60% du revenu médian, alors qu’il est en moyenne de 76% dans l’Union Européenne (source OCDE, cité dans la revue Études et résultats de la DRESS du ministère de l’Emploi, n°464, février 2006) Par ailleurs, le montant des minima sociaux (RSA, AAH) ne connaît pas la même progression que l’ensemble des revenus. En 1988, le Revenu Minimum d’Insertion équivalait à 50% du SMIC. En 2012, le RSA socle est à 42% : soit 474,93 € pour une personne seule. « Il n’y a pas assez d’argent dans les caisses pour augmenter les minima sociaux » Faux. Il y a plusieurs réponses à cette idée fausse :

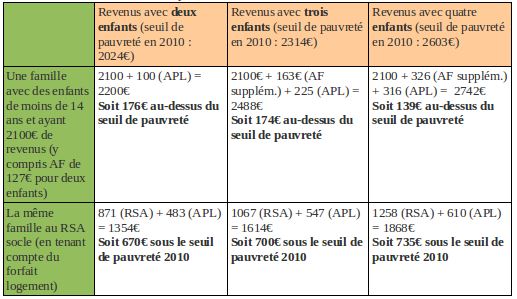

Dans son rapport, le groupe de travail « Accès aux droits, aux biens essentiels et aux minimas sociaux » a estimé en préparation de la Conférence nationale sur la pauvreté et l’inclusion sociale des 10 et 11 décembre à Paris qu’« amener l’ensemble des ménages ordinaires au seuil de pauvreté mobiliserait de l’ordre de 15 milliards d’euros, que ces revenus proviennent du travail ou de la protection sociale. » En faisant appel à plusieurs des trois solutions présentées ci-dessus, cet objectif ne semble pas hors de portée. « Les pauvres font des enfants pour toucher des aides et des allocations. » Faux. Plus on a d’enfants, plus on s’appauvrit. Ce n’est pas avec les allocations familiales et le RSA qu’on peut vivre dignement en famille. Une famille proche du seuil de pauvreté ou se situant en dessous ne s’en éloigne pas ou s’y enfonce même parfois plus lorsqu’elle s’agrandit. Démonstration pour deux exemples (avec une aide au logement pour un loyer de 700€ en Île-de-France) :

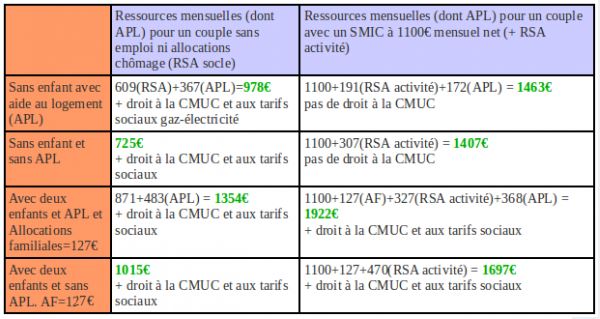

« Les gens font tout pour toucher le maximum d’aides » Faux. Au contraire, un grand nombre ne sollicitent pas les aides auxquelles ils ont droit. Pour différentes raisons (volonté de ne pas dépendre de l’aide publique, complexité des démarches, le manque d’information, souhait de ne pas être contrôlé…), une partie plus ou moins importante des personnes éligibles à différentes aides n’en font pas la demande. Les taux de non-recours sont les suivants (source : L’Envers de la fraude sociale. Le scandale du non-recours aux droits sociaux, Odenore, Éd. La Découverte, 2012) : 50% en moyenne pour le RSA (68% pour le RSA activité, 35% pour le RSA socle), 29% pour la CMU complémentaire, 68% pour le tarif première nécessité d’EDF, 62% pour le tarif spécial solidarité de GDF, entre la moitié et les deux-tiers pour les tarifs sociaux dans les transports urbains. « Les pauvres demandent tous des droits, mais ça va avec des devoirs » Bien sûr. Mais l’accompagnement produit de meilleurs résultats que la contrainte et l’obligation. À la question « Faut-il obliger les allocataires du RSA à travailler ? » (sur le site du Journal du net), 38 contributeurs sont d’accord, 13 ne sont pas d’accord. Tout d’abord, il faut savoir de quels droits nous parlons. Il existe des droits fondamentaux – comme le droit à des moyens convenables d’existence, reconnu par notre Constitution – qui ne doivent pas être la contrepartie d’obligations particulières. Il existe par ailleurs des droits conditionnels, liés, eux, au respect de certaines obligations (par exemple de droit aux allocations chômage si l’on a travaillé suffisamment auparavant). Par ailleurs, les personnes en situation de pauvreté ne sont pas moins désireuses que les autres d’assumer leurs responsabilités et leurs devoirs et, en particulier, de travailler (voir ci-dessous l’idée reçue « Les pauvres ne veulent pas travailler »). « Le retour à l’emploi doit rester la priorité des dispositifs de minima sociaux, estime l’Onpes dans son rapport 2009-2010 (page 58). Parmi les différents volets des politiques d’activation, on observe généralement qu’un effort en faveur des mesures d’accompagnement favorise le retour à l’emploi. En revanche, les autres volets tels que l’obligation de recherche active d’emploi ou l’acceptation d’une « offre raisonnable d’emploi » doivent être repensés. […] L’efficacité optimale du dispositif d’accompagnement repose sur la possibilité d’identifier et de financer un référent unique capable de prendre en compte l’ensemble des besoins des personnes. » En matière de retour à l’emploi, l’accompagnement produit de meilleurs résultats que la contrainte et l’obligation. Or les moyens de cet accompagnement sont insuffisants, encore plus depuis le début de la crise en 2008. Le Sénat, le Conseil Économique Social et Environnemental, l’Onpes et d’autres institutions ont dénoncé le manque de conseillers à Pôle Emploi [1]. D’ailleurs, Pôle Emploi est-il le meilleur outil vers lequel orienter en majorité les chercheurs d’emploi en grande précarité ? [2] Dans l’étude Le RSA, innovation ou réforme technocratique ? Premiers enseignements d’une monographie départementale publiée par le Centre d’études de l’emploi en novembre 2011, Bernard Gomel et Dominique Méda écrivent : « On peut se demander si le pari qui consistait à demander à tous les allocataires de s’inscrire à Pôle emploi et à orienter majoritairement ceux-ci vers Pôle emploi ne s’appuyait pas sur une certaine ignorance de la réalité de la population au RMI. » Gomel et Méda décrivent les politiques d’activation du RSA décidées en 2008 comme « un jeu de rôles dans un théâtre » : « La panoplie complète permettant de contraindre les allocataires du RSA à reprendre un emploi a été adoptée, en 2008 – droits et obligations, orientation prioritaire vers Pôle emploi, incitation à l’accompagnement professionnel, application de la loi relative à l’offre raisonnable d’emploi (ORE) aux allocataires… – à un moment où la crise rendait la demande de travail des entreprises et l’offre de postes de travail particulièrement rare. Tout se passe donc comme un jeu de rôles dans un théâtre où l’on obligerait les allocataires à singer la recherche frénétique d’emploi alors qu’il n’y a pas d’emplois – ou du moins d’emplois dignes de ce nom… » Dès lors que la création d’emploi et l’accompagnement des personnes font défaut, l’activation du RSA peut se transformer en torture morale : « En l’absence d’emplois, la mécanique des droits et devoirs, même mise en œuvre de la façon la plus humaine possible peut se transformer en instrument de torture morale, puisque les personnes sont convoquées – et doivent se rendre à la convocation – le plus souvent avec l’envie très forte d’obtenir un emploi, alors qu’il va leur être proposé d’assister à des informations collectives, de se rendre à des forums, d’intégrer des ateliers, de faire des formations dans le meilleur des cas, mais aussi souvent de parler et de se raconter. Dans un certain nombre de structures chargées de l’accompagnement des allocataires, le travail principal des travailleurs sociaux – absolument nécessaire, utile et légitime – consiste à prendre le temps d’écouter des individus au bord de l’implosion et auxquels on demande pourtant de chercher des emplois et de faire des actes positifs d’insertion, alors qu’ils voudraient juste un emploi. » (idem) « On peut s’en sortir mieux au RSA qu’avec le SMIC » Faux. Dans tous les cas de figure, l’écart est important et n’est pas comblé par les différentes aides possibles. L’observation chiffrée de quelques cas de figures montre que l’on ne peut pas s’en sortir mieux avec le RSA qu’avec le SMIC. Prenons le cas d’un couple locataire à Paris avec un loyer de 700€ mensuels :

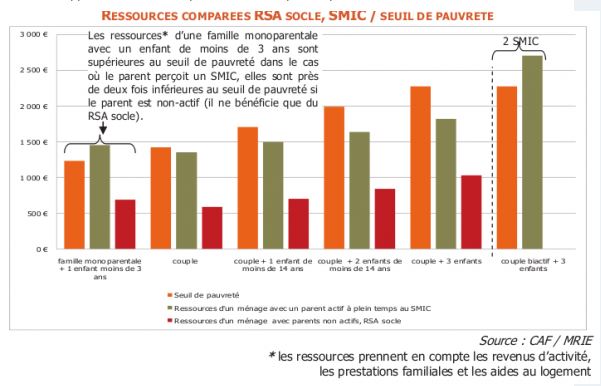

NB : le RSA socle comprend les allocations familiales ; le RSA activité se calcule par la formule RSA activité = montant forfaitaire RSA + 62% des revenus d’activité (sans AF) – Ressources du foyer (avec AF) – forfait logement (en cas d’aide au logement). Le forfait logement à déduire s’élève à 116€ pour un couple sans enfant et 143€ pour un enfant ou plus. Pour avoir accès à la CMUC (Couverture Maladie Universelle Complémentaire), les revenus mensuels [3] doivent être inférieurs à 992€ pour un couple sans enfants et 1389€ pour un couple avec deux enfants. Bénéficier du RSA socle ouvre droit à des réductions de cantine, transports, garderie, mais ces avantages sont loin de combler les écarts constatés dans ce tableau. Soyons clairs, l’intention de ce tableau n’est pas de montrer que la famille vivant avec un SMIC s’en tire « bien mieux » que celle qui n’a que le RSA. Nous montrons simplement qu’il n’est pas vrai qu’elle a un intérêt financier à percevoir le RSA socle plutôt qu’un SMIC à plein temps. Les deux familles se situant sous le seuil de pauvreté monétaire, il est évident que la vie est très difficile pour toutes les deux. De plus, si la famille perçoit un SMIC non plus à temps plein, mais à temps partiel, sa situation se détériore encore plus. Dans son rapport 2011, la MRIE présente un comparatif qui va dans le même sens :

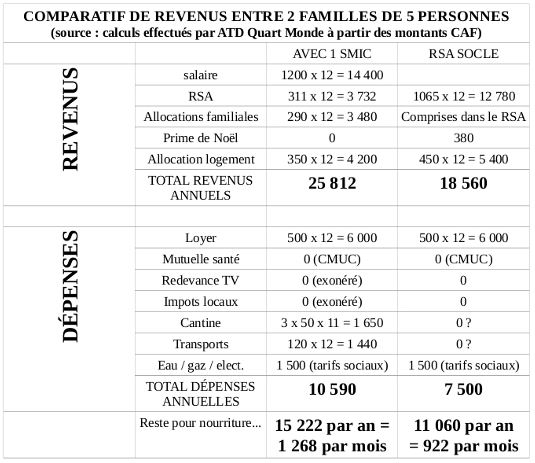

Là aussi, les écarts sont éloquents. Enfin, un dernier comparatif qui essaie d’estimer non seulement les ressources, mais aussi les dépenses d’une famille qui perçoit un SMIC à temps plein avec une autre qui ne perçoit que le RSA socle :

Commentaire :

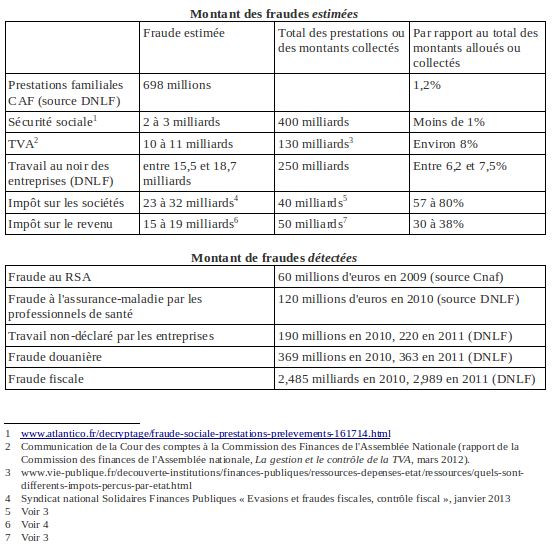

3) Sur le travail, le chômage et la retraite« Les pauvres ne veulent pas travailler. » Au contraire, une majorité souhaite travailler, même sans gain financier immédiat ! Alexis de Tocqueville écrivait en 1835 dans son Mémoire sur le paupérisme : « L’homme, comme tous les êtres organisés, a une passion naturelle pour l’oisiveté. […] Toute mesure qui fonde la charité légale sur une base permanente et qui lui donne une forme administrative crée donc une classe oisive et paresseuse, vivant aux dépens de la classe industrielle et travaillante. » La variante actuelle de cette formulation est de dire que la protection sociale en France est tellement développée qu’elle crée des « trappes à inactivité », décourage les bénéficiaires de minima sociaux de reprendre un emploi et encourage le « cercle vicieux de l’inactivité. » En réalité, les personnes en situation de pauvreté ne sont pas plus paresseuses que les autres, au contraire. Une étude coordonnée par Duncan Gallie en 2000 et citée par Jean Gadrey montre que 64% des chômeurs interrogés dans huit pays européens déclarent qu’ils veulent retrouver un emploi, même si cela ne leur procure pas un gain financier, alors que seuls 48% des personnes déjà en emploi déclarent vouloir conserver leur travail dans une telle situation. L’enquête « L’influence des incitations financières sur le retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux » menée en 2009 par la Direction Générale du Trésor montre que la valeur accordée au travail, l’espoir placé en des gains ultérieurs et la volonté d’assurer le meilleur avenir possible à leur famille conduisent la plupart des bénéficiaires à accepter la reprise d’un emploi, même sans gain financier immédiat. Les principaux freins évoqués pour la reprise d’un travail sont le manque d’emplois, de moyens de transport, de formations adaptées [4], de modes de garde accessibles, etc. C’est ce que confirme l’étude récente de la MRIE « RSA et pauvreté » : 56% des personnes interrogées ont travaillé au cours des 18 derniers mois ; 77% ont recherché un travail sur cette période et la première réponse sur les difficultés rencontrées pour trouver du travail est l’absence d’offres (53%), la santé (33%), le transport (27%) et la garde d’enfants (15%). L’étude Le RSA, innovation ou réforme technocratique ? Premiers enseignements d’une monographie départementale de Bernard Gomel et Dominique Méda (Centre d’études de l’emploi, novembre 2011) montre que ces constats sont bien antérieurs à la création du RSA qui repose pourtant sur le principe unique de l’incitation financière : « En 2002, exploitant les résultats d’une enquête consacrée aux allocataires du RMI, Guillemot, Pétour et Zajdela avaient montré qu’un tiers des allocataires reprenait le travail sans aucun gain financier et avaient mis en évidence que ce qui faisait le plus défaut aux allocataires n’était pas leur manque de désir de travail mais le manque d’emplois disponibles. En 2008, exploitant une enquête également consacrée aux allocataires de minima sociaux, Céline Marc avait indiqué que moins de 1 % des allocataires interrogés signalait la faible incitation financière comme un problème mais alléguait au contraire de multiples autres freins relatifs à la santé, à leur insuffisante qualification, à l’absence de modes d’accueil des jeunes enfants, à l’éloignement des emplois disponibles. » Le commentaire : Prétendre que les personnes en grande précarité ne veulent pas travailler (tout comme prétendre qu’elles réclament des droits mais ne font pas face à leurs devoirs – voir « Les pauvres ont des droits, mais ça va avec des devoirs ») évite aux responsables politiques et économiques de s’interroger sur le cruel manque d’emploi dans notre pays et sur les freins à la reprise d’emploi évoqués un peu plus haut. Faute de quoi, on s’attaque aux personnes : c’est plus facile. « Les bénéficiaires du RSA ne font pas d’efforts réels pour chercher du travail. » Faux. La plupart des bénéficiaires du RSA ont l’obligation de chercher un emploi, sous peine de diminution ou suspension de l’allocation.Mais les préjugés peuvent être forts à l’égard des personnes qui touchent cette allocation, ce qui ne facilite par leur recrutement. Par ailleurs, elles sont souvent confrontées à des freins à la reprise d’un travail importants et méconnus (voir « Les pauvres ne veulent pas travailler. ») Enfin, de nombreux bénéficiaires du RSA et chercheurs dénoncent le manque crucial d’emplois qui fait que « les personnes sont convoquées le plus souvent avec l’envie très forte d’obtenir un emploi, alors qu’il va leur être proposé d’assister à des informations collectives, de se rendre à des forums, d’intégrer des ateliers, de faire des formations dans le meilleur des cas » (Dominique Méda et Bernard Gomel, Le RSA, innovation ou réforme technocratique ? Premiers enseignements d’une monographie départementale, Centre d’études de l’emploi, novembre 2011) « Si on veut vraiment travailler, on trouve. » Non, la situation n’est pas si simple. Dans l’état actuel du marché de l’emploi (entre trois et cinq millions de chômeurs en France en 2012, selon la catégorie que l’on considère [5]), tout le monde ne parvient pas à trouver du travail. De plus, certaines personnes restées depuis longtemps sans travail ont besoin d’être particulièrement soutenues pour revenir à l’emploi. Elles rencontrent par ailleurs des freins à la reprise d’un travail qui sont souvent méconnus (voir « Les pauvres ne veulent pas travailler »). Malgré l’annonce par des responsables politiques de chiffres (variant parfois du simple au double !) sur le nombre d’offres emplois non pourvues, il n’existe pas de statistique fiable à ce sujet et les chiffres les plus optimistes n’excèdent pas quelques centaines de milliers, soit environ 10 fois moins que le nombre de demandeurs d’emploi. De plus, comme le soulignait en 2011 Marie-Claire Carrère-Gée, présidente du Comité d’Orientation pour l’Emploi, les raisons pour lesquelles les offres ne sont pas pourvues devraient être analysées finement : « On pourrait ainsi faire la part des choses entre les offres qui ne trouvent pas preneurs, celles qui ne peuvent pas trouver preneurs du fait de conditions d’embauche farfelues, et celles qui trouvent preneurs sans que Pôle emploi en soit informé. » 4) Sur le logement« Les logements sociaux devraient être attribués en priorité aux gens qui travaillent. » Faux. L’impératif de solidarité nationale exige que chacun, qu’il ait ou non un emploi, puisse disposer d’un logement adapté à ses ressources. Le droit à un logement digne est reconnu pour tous les citoyens en France. De fait, on constate malheureusement aujourd’hui que les personnes possédant un emploi accèdent en priorité aux logements sociaux. « En période de restriction budgétaire, il est normal que l’État réduise l’aide au logement social » Faux. C’est la réalité, mais c’est un mauvais calcul. Tout d’abord parce, en contrepartie, l’ensemble des crédits que l’État consacre à la politique d’hébergement peut être estimé à 1,5 milliard d’euros chaque année (source Cour des comptes, rapport de novembre 2011 sur « La politique publique de l’hébergement des personnes sans domicile »). Par ailleurs, l’absence de logement stable provoque pour une famille des ruptures durables dans l’emploi, la santé, la scolarité… qui auront des conséquences et des coûts élevés pour la collectivité. Le niveau de la production a progressé régulièrement jusqu’en 2007 mais s’est effondré depuis : seulement 333 000 logements ont été commencés en 2009 (contre 435 000 en 2007). De plus, la progression des logements sociaux ces dernières années tient surtout à l’augmentation de logements accessibles seulement aux classes moyennes : le nombre de logements PLS (prêt locatif social) a été multiplié par 10 entre 2000 et 2010, alors que les logements accessibles aux familles les plus modestes augmentent bien plus faiblement : le nombre de PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) a été multiplié par deux sur la même période (rapport Mal logement 2011 de la Fondation Abbé Pierre). 5) Sur la Sécurité sociale et la santé« Les pauvres sont des fraudeurs. » Faux. Il ne s’agit pas de nier la fraude aux prestations sociales, ni la nécessité de lutter contre elle. Mais elle est faible par rapport aux autres types de fraudes, auxquels les discours stigmatisants s’intéressent beaucoup moins. Précisons que les différents types de fraudes évoqués dans les tableaux suivants peuvent être le fait de n’importe quel citoyen, sauf la fraude au RSA qui concerne principalement les personnes ayant des ressources très faibles.

60 millions d’euros de fraude au RSA en 2009 pour environ deux millions de bénéficiaires, cela représente en moyenne 30 euros par personne et par an. « La fraude des pauvres est une pauvre fraude », estime le Conseil d’État en février 2011 (entretiens « Fraude et protection sociale » publiés dans la revue Droit social n°5, mai 2011). Dernier point : en face de ces 4 milliards de fraude estimée aux prestations sociales, alignons les montants estimés des non-recours à ces mêmes prestations : 5,3 milliards pour le RSA, 4,7 milliards pour les prestations familiales et le logement, 828 millions pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)…, soit, au total, environ 11 milliards « économisés » chaque année par l’État parce que, pour différentes raisons, une partie des personnes qui ont droit à ces prestations ne les sollicitent pas (source : L’envers de la « fraude sociale ». Le scandale du non-recours aux droits sociaux, publié par l’Odenore aux éditions La Découverte en 2012). Au bout du compte, malgré la fraude, l’État est donc gagnant d’environ 7 milliards d’euros à l’année sur les prestations sociales ! Les « discours [stigmatisants sur la fraude sociale des particuliers] ont pour effet de culpabiliser les ayants droit, entraînant ainsi des non-recours et donc des non-dépenses », estime l’Odenore, qui ajoute : « Mais quel est donc l’horizon recherché dès lors que les discours sur la fraude instillent l’idée que, si ces prestations ne relèvent pas d’un droit – parce qu’elles sont forcément soumises à des abus ou des fraudes –, les prélèvements qui les financent ne peuvent être considérés comme un devoir ? » (idem, pages 37 et 42). « Les bénéficiaires de la CMU en profitent pour faire des soins de confort dont ils n’ont pas vraiment besoin » Faux. Leur consommation de soins est légèrement supérieure, mais c’est parce que leur état de santé est moins bon. Dans l’article « L’impact de la CMU sur la consommation individuelle de soins » (revue Études et résultats de la DREES, n°229, mars 2003), le chercheur Denis Raynaud observe que les dépenses de soins moyennes s’établissent en 2000 à 1 627 € pour les bénéficiaires de la CMU, soit 13% de plus que pour d’autres personnes assurées au régime général (1 443 €). les premières étant un peu plus jeunes en moyenne que les secondes, si l’on compare à âge équivalent, cet écart atteint 30%, mais il s’explique principalement par un état de santé moins bon chez les bénéficiaires de la CMU et non par une consommation de soins injustifiée. À état de santé égal, les dépenses des bénéficiaires de la CMU ne sont supérieures que de 14% à celles des autres assurés complémentaires pour les dépenses sans hospitalisation, et semblables pour les dépenses hospitalières. « Grâce à la CMU, tout le monde a accès aux soins. » Faux. Dans son rapport d’activité 2009, le Fonds CMU estimait que 29% des bénéficiaires du RSA socle n’avaient pas accès à la CMU (couverture maladie universelle). Pour l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), le taux de non-recours est de 70%. Par ailleurs, 22% des bénéficiaires de la CMU-C renoncent à des soins pour des raisons financières, alors qu’ils sont 15% parmi les bénéficiaires d’une mutuelle privée. Par ailleurs, lorsque l’on est pris en charge par la CMU, on est parfois confronté à des refus de soins de la part de certains professionnels de santé. Selon le Fonds CMU, un quart des médecins refusent des patients bénéficiaires de la CMU. Ce taux est plus élevé chez les dentistes (32%), les ophtalmologues (31%), généralistes et gynécologues de secteur 2 à honoraires libres : respectivement 33% et 40% (source : « Refus de soins : le testing 2009 », Fonds CMU, 2009). Conséquence de ces inégalités face à la prévention et aux soins : à la fin des années 1990, un ouvrier ayant 35 ans vivra encore en moyenne 39 ans, un cadre 46 ans et un chômeur 28 ans. Ces inégalités d’espérance de vie sont croissantes en France (source : Monteil C., Robert-Bobée I., 2005, « Les différences sociales de mortalité : en augmentation chez les hommes, stables chez les femmes », dans revue Insee Première). Notes : [1] Voir le rapport du Sénat sur Pôle emploi, juillet 2011, et l’avis sur « Pôle emploi et la réforme du service public de l’emploi » (juin 2011) du Conseil économique, social et environnemental. [2] D’un autre côté, les budgets des départements pour les politiques d’insertion liées au RSA ne sont pas toujours mieux dotés. Dans son livre Salauds de pauvres, Benjamin Griveaux écrit : « Alors que le chômage s’accroît et que l’effort devrait porter en priorité sur le retour à l’emploi des publics en difficulté, les moyens que je peux y consacrer [en tant que responsable des politiques d’insertion pour le conseil général de Saône-et-Loire] au mieux stagnent, au pire diminuent. » [3] Sont inclus dans ce calcul les revenus de la famille (hors RSA mais y compris allocations familiales) et un forfait logement en cas d’aide au logement : 116€ mensuels pour deux personnes en 2012 et 143€ pour trois personnes ou plus. [4] Ce sont les personnes qui ont le plus besoin de formation qui en bénéficient le moins. Un tiers des personnes ayant un diplôme du supérieur déclare avoir suivi au moins une formation au cours des douze derniers mois, alors que ce n’est le cas que d’une personne non diplômée sur dix (« Bilan formation-emploi », novembre 2011, Insee. [5] Et même davantage, puisque près de 20% des chômeurs ne sont pas inscrits à Pôle Emploi (voir L’Envers de la « fraude sociale », Odenore, page 151). Publié sur OSI Bouaké le lundi 17 juin 2013

|

DANS LA MEME RUBRIQUE |

|||||

| |