Exclues parmi les exclus : ces filles des ghettos d’Abidjan, considérées comme des « déchets sociaux »

Publié le 15 novembre 2014 sur OSIBouaké.org

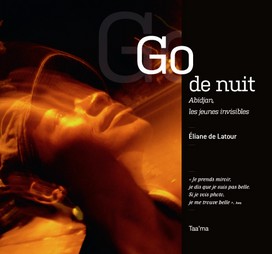

Basta , Naly Gérard - 6 novembre 2014 - Elles ont fui leurs familles pour la capitale, perçue comme un marchepieds vers le rêve occidental. A la place du rêve, elles y découvrent la survie, la prostitution, la violence. L’anthropologue et cinéaste Éliane de Latour est allée à la rencontre de ces « gos » de nuits. Elle décrit des « filles-femmes » marquées par les épreuves, mais qui se battent malgré tout pour écrire « une histoire à la première personne », comme tant d’autres damnées du capitalisme mondialisé, qui grandissent dans les rues des métropoles des pays pauvres. Son exposition, qui commence le 13 novembre à la Maison des métallos à Paris, leur rend hommage.

Basta ! : Vous avez rencontré celles que l’on appelle les « gos de nuit », à Abidjan, dans les « ghettos de fraîchenies ». A quoi ressemblent ces endroits ?

Éliane de Latour : Après le coup d’État manqué puis l’arrivée de la France avec la Force Licorne, le pays a été coupé en deux, le Nord étant sous la coupe des rebelles. Des jeunes filles du Nord, plutôt musulmanes, sont descendues à la capitale pour échapper à la guerre et aux violences familiales. Elles allaient dans les maquis, ces gargotes à ciel ouvert, pour être serveuses. A cause du couvre-feu, les maquis ont fermé et se sont transformés en hôtels de passe, et les jeunes filles – les « fraîchenies » – ont commencé à se vendre. Les tenanciers y trouvent leur compte : la fille, qui fait des passes à un euro ou un euro et demi, leur rapporte un quart d’euro payé par le client pour la chambre, et ne leur coûte qu’une capote et un mètre de papier hygiénique. Ces chambres ne comportent qu’un matelas de mousse sale et déchiré, dont on ne change jamais les draps.

C’est rentable. A partir de ces fraîchenies se sont crées de nouveaux ghettos qui ont remplacé les grands ghettos d’avant 2002 [1]. Ce n’est pas vraiment un territoire, davantage un rassemblement de jeunes gens qui trafiquent et où s’établit un certain type de liens sociaux. Au cours de quatre missions de six semaines que j’ai menées, entre janvier 2009 et novembre 2010, j’ai travaillé principalement dans deux ghettos du nord d’Abidjan, Bel-Air et Bracody. Là-bas, il peut y avoir cinquante filles par jour.

Les comportements de ces jeunes gens, filles et garçons, sont guidés par une recherche de liberté, par la volonté d’écrire une histoire à la première personne. Ils dénigrent totalement l’Afrique et magnifient l’Occident. Pour eux, le ghetto est un marchepied vers l’Occident : l’Occident qui est l’horizon, le rêve et en même temps le danger, la mort : ils le savent parfaitement. Ces jeunes partagent l’idée que, dans cette marge, ils sont davantage dans la modernité qu’en étant avec leur famille. Le ghetto est un lieu ambivalent, à la fois ouvert et fermé. Il y a une langue, des attitudes, des vêtements reconnaissables instantanément et, en même temps, il y a une partie cryptée.

Ces jeunes filles ne sont ni des prostituées classiques, ni des victimes d’une traite d’êtres humains. Qui sont-elles ?

Ce sont des laissées pour compte. Comme le sont les « petites bonnes » placées dans des familles, ou comme les petites filles qui vendent pendant des heures des oranges ou des kleenex, dans la rue. Les fraîchenies, en rupture avec la famille et avec la loi, vont aussi vers la délinquance, elles volent et arnaquent. Elles commencent la prostitution souvent dès qu’elles ont leurs règles, vers 10-12 ans. Après l’âge de 25 ans, on ne les voit plus. Dans le monde entier, la tranche d’âge 10-25 ans est récurrente quand il s’agit des filles laissées pour compte. Ces gamines sont filles et femmes en même temps. Vivre dans la rue provoque une maturité rapide, à cause de la confrontation aux difficultés, aux atrocités, en même temps que des stagnations infantiles : elles ont manqué des vrais apprentissages sociaux. Cela donne des êtres difficiles à réinsérer. Portfolio

Comment vivent-elles au quotidien ?

Elles n’ont pas de chez elle. Ce sont des nomades urbaines. Elles sont volatiles. Certaines filles vivent dans l’hôtel de passe où elles travaillent. Les autres arrivent là-bas le matin ou l’après-midi. Vers 18 heures, elles se préparent et quand la nuit tombe, vers 20 heures, elles vont « sur le terrain », comme elles disent, c’est-à-dire dans la rue. Elles sont complètement rejetées par les prostituées dites professionnelles, celles-ci les voient comme des " zinzins" qui acceptent n’importe quoi. Dans les ghettos, les arrangements entre go (filles) et « gars » (mecs) sont variables. A Bel-Air, les ghettomen se sont greffés sur les filles en leur proposant une protection à travers un lien dit "mari et femme". Un "gars" peut avoir entre deux et cinq "femmes". Cette protection est aléatoire, entre la défonce et les parties de bière dans les maquis. Par contre, les gars exercent un droit de cuissage, sans capotes, et tombent sur les go pour de l’argent ou une paire de Nike... Ils ne contrôlent en rien leur travail. C’est ce que j’appelle une polygamie d’extorsion.

La société ivoirienne les considère comme des parias. Comment cela se traduit-il ?

Civilement, en termes de droit, elles n’ont pas grand chose. Elles sont analphabètes. Près de la moitié d’entre elles n’ont pas d’acte de naissance et presque toutes sont sans papiers d’identité. J’ai assisté à l’assassinat de deux jeunes filles : il y a pas eu d’enquête de police. Dans les hôpitaux, sans argent, ni papiers, elles ne sont pas prises en charge. De nombreuses filles pensent qu’en raison de leurs activités maudites par leur entourage, elles sont à l’origine de troubles familiaux : une mère malade ou un père qui vient de perdre son travail. L’honneur des hommes repose sur la « pureté » du sexe féminin qui ne peut être profané pour que le sang de la lignée soit préservé. Cela dit, par rapport au Maroc, où j’ai aussi travaillé, la société ivoirienne est infiniment plus souple ; les petites prostituées marocaines subissent, elles, des sévices invraisemblables au sein de leur famille.

Comme dans vos précédents travaux sur des populations mises à l’écart de la société, que ce soit des prisonniers ou des pensionnaires de maisons de retraite en France, vous êtes particulièrement attentive à la manière dont les personnes résistent. Dans le cas des « gos de nuit », où puisent-elles leur force ?

Leur force est d’essayer d’être indépendantes, de se construire en tant qu’individu, c’est fondamental pour elles. « Moi, j’ai pas à faire à quelqu’un », « je ne demande rien » : ce sont leurs mots. Même si elles « vendent leur con », comme elles disent, qu’elles sont honnies par les gens, qu’elles ne sont pas « propres », personne n’organise leurs activités. Ce qui les tient, c’est la fierté de ne dépendre de personne. « Tout est dans ma main, tout est dans ma tête, tout est sur moi », disent-elles. En même temps, elles abhorrent la prostitution et veulent se sortir de ce qui leur apparaît comme une saleté morale et physique, car les lieux où elles vivent sont extrêmement durs.

Votre relation avec elles est passée par la photographie. Vous présentez ces images dans une exposition qui fait suite à celle présentée il y a trois ans (« Go de nuit : Abidjan, les Belles oubliées »). Que montrent-elles ?

Pendant les deux premières années où je travaillais sur les sites de prostitution, l’appareil photo m’a donné une place repérable et légitime dans ces ghettos très violents, liés à la drogue. Je suis devenue « la Blanche qui photographie le ghetto ». A la fin, j’avais amassé plus d’un millier de photos que les gos ont regardées et gardées – je leur donnais des tirages sur papier. Tout de suite, elles m’ont dit « mais là on n’a pas l’air de putes ! ». Les filles se sont vues belles, alors qu’elles pensent être des « déchets sociaux », comme les gens les appellent là-bas. Elles ont envoyé ces portraits à leurs parents, à qui elles cachent leurs activités, pour les rassurer. Certaines les gardent pour leurs enfants – car elles ont souvent des enfants très tôt.

La première exposition était constituée de leurs portraits : elles posaient de manière digne, magnifique. Trois ans plus tard, début 2013, je suis retournée à Abidjan où j’ai retrouvé vingt filles que je voulais aider grâce à des dons recueillis au moment de l’exposition. J’ai cherché vainement une ONG compétente, et j’ai finalement monté le projet de réinsertion seule. En même temps que je faisais des réunions dans le milieu caritatif, je photographiais et filmais les filles "chez elles". Cette nouvelle exposition entre dans leur intimité. Les images prennent le contre-pied de leur image sociale : folles, injurieuses, violentes. Je les ai saisies dans un temps en suspension : attente, rêves, défonce, amusements... Ces filles sont à facettes, elles ne peuvent être réduites à une seule dimension : comme tout humain, elles sont complexes.

Photos : © Eliane de Latour

Infos pratiques

Exposition « Go de nuit : Abidjan, les Belles retrouvées »